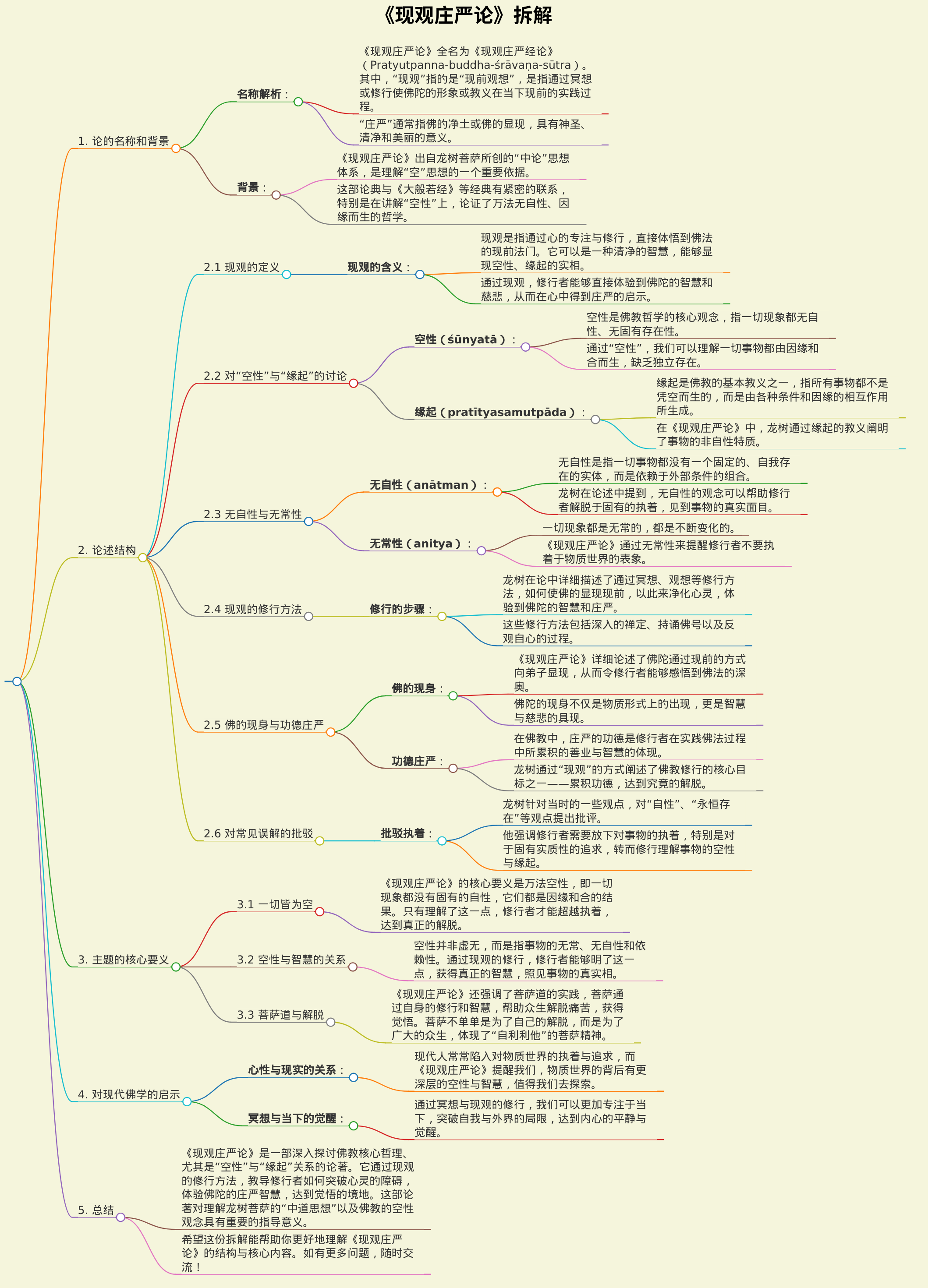

- 《现观庄严论》是由印度佛教论师龙树菩萨(Nāgārjuna)所作的论典,主要讲述了关于“现观”这一佛教修行方法的内容,旨在阐述和论证佛教的核心思想,特别是“空”的概念。以下是对《现观庄严论》的详细拆解,帮助更好地理解其内容。

# 《现观庄严论》拆解

## 1. 论的名称和背景

- **名称解析**:

- 《现观庄严论》全名为《现观庄严经论》(Pratyutpanna-buddha-śrāvaṇa-sūtra)。其中,“现观”指的是“现前观想”,是指通过冥想或修行使佛陀的形象或教义在当下现前的实践过程。

- “庄严”通常指佛的净土或佛的显现,具有神圣、清净和美丽的意义。

- **背景**:

- 《现观庄严论》出自龙树菩萨所创的“中论”思想体系,是理解“空”思想的一个重要依据。

- 这部论典与《大般若经》等经典有紧密的联系,特别是在讲解“空性”上,论证了万法无自性、因缘而生的哲学。

## 2. 论述结构

- 《现观庄严论》通常按照以下几个重要模块展开:

### 2.1 现观的定义

- **现观的含义**:

- 现观是指通过心的专注与修行,直接体悟到佛法的现前法门。它可以是一种清净的智慧,能够显现空性、缘起的实相。

- 通过现观,修行者能够直接体验到佛陀的智慧和慈悲,从而在心中得到庄严的启示。

### 2.2 对“空性”与“缘起”的讨论

- **空性(śūnyatā)**:

- 空性是佛教哲学的核心观念,指一切现象都无自性、无固有存在性。

- 通过“空性”,我们可以理解一切事物都由因缘和合而生,缺乏独立存在。

- **缘起(pratītyasamutpāda)**:

- 缘起是佛教的基本教义之一,指所有事物都不是凭空而生的,而是由各种条件和因缘的相互作用所生成。

- 在《现观庄严论》中,龙树通过缘起的教义阐明了事物的非自性特质。

### 2.3 无自性与无常性

- **无自性(anātman)**:

- 无自性是指一切事物都没有一个固定的、自我存在的实体,而是依赖于外部条件的组合。

- 龙树在论述中提到,无自性的观念可以帮助修行者解脱于固有的执着,见到事物的真实面目。

- **无常性(anitya)**:

- 一切现象都是无常的,都是不断变化的。

- 《现观庄严论》通过无常性来提醒修行者不要执着于物质世界的表象。

### 2.4 现观的修行方法

- **修行的步骤**:

- 龙树在论中详细描述了通过冥想、观想等修行方法,如何使佛的显现现前,以此来净化心灵,体验到佛陀的智慧和庄严。

- 这些修行方法包括深入的禅定、持诵佛号以及反观自心的过程。

### 2.5 佛的现身与功德庄严

- **佛的现身**:

- 《现观庄严论》详细论述了佛陀通过现前的方式向弟子显现,从而令修行者能够感悟到佛法的深奥。

- 佛陀的现身不仅是物质形式上的出现,更是智慧与慈悲的具现。

- **功德庄严**:

- 在佛教中,庄严的功德是修行者在实践佛法过程中所累积的善业与智慧的体现。

- 龙树通过“现观”的方式阐述了佛教修行的核心目标之一——累积功德,达到究竟的解脱。

### 2.6 对常见误解的批驳

- **批驳执着**:

- 龙树针对当时的一些观点,对“自性”、“永恒存在”等观点提出批评。

- 他强调修行者需要放下对事物的执着,特别是对于固有实质性的追求,转而修行理解事物的空性与缘起。

## 3. 主题的核心要义

### 3.1 一切皆为空

- 《现观庄严论》的核心要义是万法空性,即一切现象都没有固有的自性,它们都是因缘和合的结果。只有理解了这一点,修行者才能超越执着,达到真正的解脱。

### 3.2 空性与智慧的关系

- 空性并非虚无,而是指事物的无常、无自性和依赖性。通过现观的修行,修行者能够明了这一点,获得真正的智慧,照见事物的真实相。

### 3.3 菩萨道与解脱

- 《现观庄严论》还强调了菩萨道的实践,菩萨通过自身的修行和智慧,帮助众生解脱痛苦,获得觉悟。菩萨不单单是为了自己的解脱,而是为了广大的众生,体现了“自利利他”的菩萨精神。

## 4. 对现代佛学的启示

- **心性与现实的关系**:

- 现代人常常陷入对物质世界的执着与追求,而《现观庄严论》提醒我们,物质世界的背后有更深层的空性与智慧,值得我们去探索。

- **冥想与当下的觉醒**:

- 通过冥想与现观的修行,我们可以更加专注于当下,突破自我与外界的局限,达到内心的平静与觉醒。

## 5. 总结

- 《现观庄严论》是一部深入探讨佛教核心哲理、尤其是“空性”与“缘起”关系的论著。它通过现观的修行方法,教导修行者如何突破心灵的障碍,体验佛陀的庄严智慧,达到觉悟的境地。这部论著对理解龙树菩萨的“中道思想”以及佛教的空性观念具有重要的指导意义。

- 希望这份拆解能帮助你更好地理解《现观庄严论》的结构与核心内容。如有更多问题,随时交流!

复制内容

下载markdown文件

在线编辑