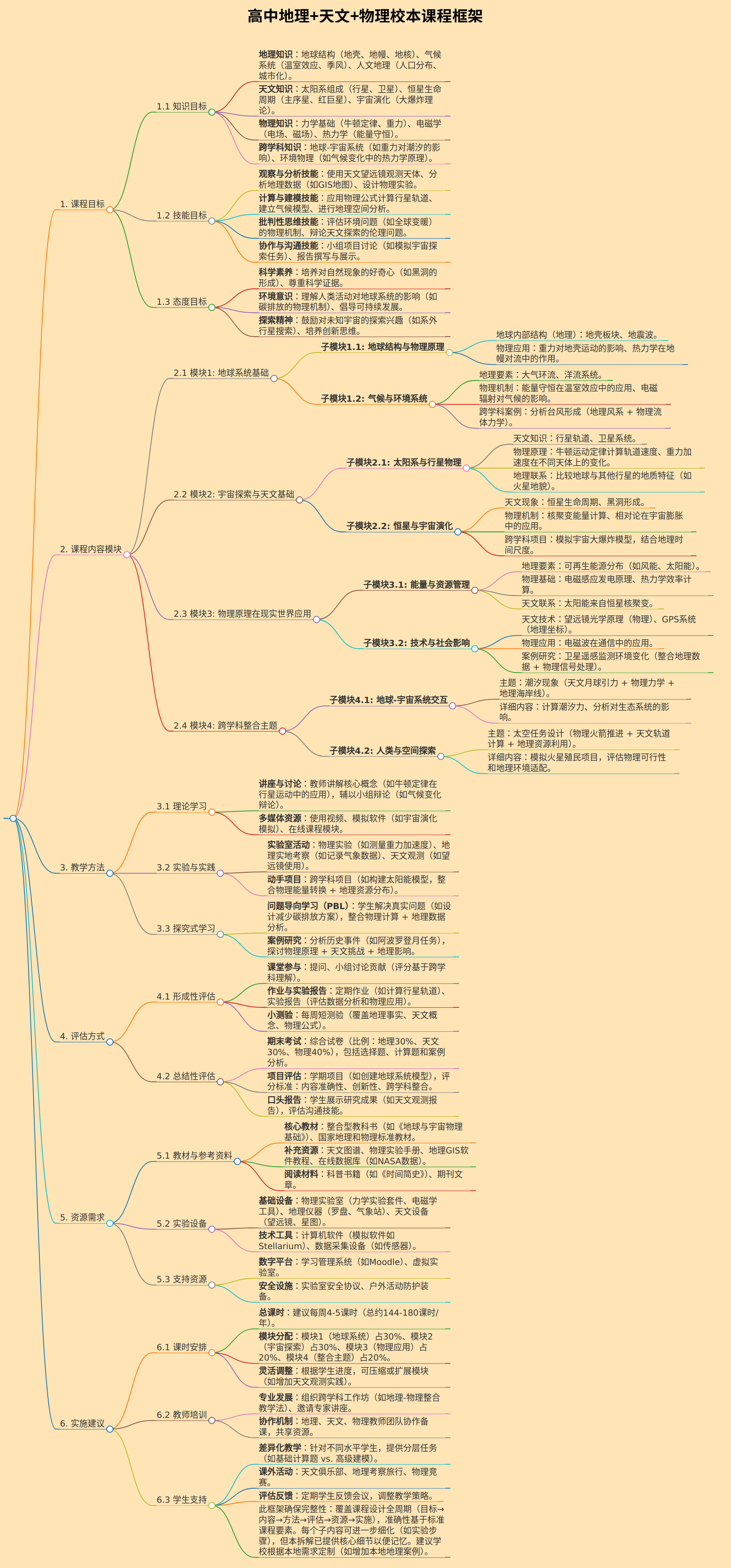

# 高中地理+天文+物理校本课程框架

- 作为知识拆解专家,我将主题“高中地理+天文+物理校本课程框架”拆解为易于理解和记忆的部分。该框架基于高中课程标准(如中国国家课程标准),整合地理、天文和物理三门学科,形成校本课程。拆解确保准确性和完整性,从根节点(课程框架)逐步细化到详细模块。框架包括课程目标、内容模块、教学方法、评估方式、资源需求、实施建议六大核心部分,每个部分进一步拆解为子内容或模块。内容尽可能详细,覆盖学科交叉点(如地球系统科学、宇宙物理原理)。

## 1. 课程目标

- 课程目标定义学生学习后应达成的知识、技能和态度成果,强调跨学科整合。

### 1.1 知识目标

- **地理知识**:地球结构(地壳、地幔、地核)、气候系统(温室效应、季风)、人文地理(人口分布、城市化)。

- **天文知识**:太阳系组成(行星、卫星)、恒星生命周期(主序星、红巨星)、宇宙演化(大爆炸理论)。

- **物理知识**:力学基础(牛顿定律、重力)、电磁学(电场、磁场)、热力学(能量守恒)。

- **跨学科知识**:地球-宇宙系统(如重力对潮汐的影响)、环境物理(如气候变化中的热力学原理)。

### 1.2 技能目标

- **观察与分析技能**:使用天文望远镜观测天体、分析地理数据(如GIS地图)、设计物理实验。

- **计算与建模技能**:应用物理公式计算行星轨道、建立气候模型、进行地理空间分析。

- **批判性思维技能**:评估环境问题(如全球变暖)的物理机制、辩论天文探索的伦理问题。

- **协作与沟通技能**:小组项目讨论(如模拟宇宙探索任务)、报告撰写与展示。

### 1.3 态度目标

- **科学素养**:培养对自然现象的好奇心(如黑洞的形成)、尊重科学证据。

- **环境意识**:理解人类活动对地球系统的影响(如碳排放的物理机制)、倡导可持续发展。

- **探索精神**:鼓励对未知宇宙的探索兴趣(如系外行星搜索)、培养创新思维。

## 2. 课程内容模块

- 内容模块按主题组织,每个模块整合地理、天文和物理元素,确保逻辑递进和跨学科联系。模块设计基于高中知识深度,适合一学年(约36周)。

### 2.1 模块1: 地球系统基础

- **子模块1.1: 地球结构与物理原理**

- 地球内部结构(地理):地壳板块、地震波。

- 物理应用:重力对地壳运动的影响、热力学在地幔对流中的作用。

- **子模块1.2: 气候与环境系统**

- 地理要素:大气环流、洋流系统。

- 物理机制:能量守恒在温室效应中的应用、电磁辐射对气候的影响。

- 跨学科案例:分析台风形成(地理风系 + 物理流体力学)。

### 2.2 模块2: 宇宙探索与天文基础

- **子模块2.1: 太阳系与行星物理**

- 天文知识:行星轨道、卫星系统。

- 物理原理:牛顿运动定律计算轨道速度、重力加速度在不同天体上的变化。

- 地理联系:比较地球与其他行星的地质特征(如火星地貌)。

- **子模块2.2: 恒星与宇宙演化**

- 天文现象:恒星生命周期、黑洞形成。

- 物理机制:核聚变能量计算、相对论在宇宙膨胀中的应用。

- 跨学科项目:模拟宇宙大爆炸模型,结合地理时间尺度。

### 2.3 模块3: 物理原理在现实世界应用

- **子模块3.1: 能量与资源管理**

- 地理要素:可再生能源分布(如风能、太阳能)。

- 物理基础:电磁感应发电原理、热力学效率计算。

- 天文联系:太阳能来自恒星核聚变。

- **子模块3.2: 技术与社会影响**

- 天文技术:望远镜光学原理(物理)、GPS系统(地理坐标)。

- 物理应用:电磁波在通信中的应用。

- 案例研究:卫星遥感监测环境变化(整合地理数据 + 物理信号处理)。

### 2.4 模块4: 跨学科整合主题

- **子模块4.1: 地球-宇宙系统交互**

- 主题:潮汐现象(天文月球引力 + 物理力学 + 地理海岸线)。

- 详细内容:计算潮汐力、分析对生态系统的影响。

- **子模块4.2: 人类与空间探索**

- 主题:太空任务设计(物理火箭推进 + 天文轨道计算 + 地理资源利用)。

- 详细内容:模拟火星殖民项目,评估物理可行性和地理环境适配。

## 3. 教学方法

- 教学方法设计以学生为中心,促进主动学习和学科融合。

### 3.1 理论学习

- **讲座与讨论**:教师讲解核心概念(如牛顿定律在行星运动中的应用),辅以小组辩论(如气候变化辩论)。

- **多媒体资源**:使用视频、模拟软件(如宇宙演化模拟)、在线课程模块。

### 3.2 实验与实践

- **实验室活动**:物理实验(如测量重力加速度)、地理实地考察(如记录气象数据)、天文观测(如望远镜使用)。

- **动手项目**:跨学科项目(如构建太阳能模型,整合物理能量转换 + 地理资源分布)。

### 3.3 探究式学习

- **问题导向学习(PBL)**:学生解决真实问题(如设计减少碳排放方案),整合物理计算 + 地理数据分析。

- **案例研究**:分析历史事件(如阿波罗登月任务),探讨物理原理 + 天文挑战 + 地理影响。

## 4. 评估方式

- 评估采用多元化方法,注重过程与结果,确保公平性。

### 4.1 形成性评估

- **课堂参与**:提问、小组讨论贡献(评分基于跨学科理解)。

- **作业与实验报告**:定期作业(如计算行星轨道)、实验报告(评估数据分析和物理应用)。

- **小测验**:每周短测验(覆盖地理事实、天文概念、物理公式)。

### 4.2 总结性评估

- **期末考试**:综合试卷(比例:地理30%、天文30%、物理40%),包括选择题、计算题和案例分析。

- **项目评估**:学期项目(如创建地球系统模型),评分标准:内容准确性、创新性、跨学科整合。

- **口头报告**:学生展示研究成果(如天文观测报告),评估沟通技能。

## 5. 资源需求

- 资源确保课程实施可行性,基于学校实际情况。

### 5.1 教材与参考资料

- **核心教材**:整合型教科书(如《地球与宇宙物理基础》)、国家地理和物理标准教材。

- **补充资源**:天文图谱、物理实验手册、地理GIS软件教程、在线数据库(如NASA数据)。

- **阅读材料**:科普书籍(如《时间简史》)、期刊文章。

### 5.2 实验设备

- **基础设备**:物理实验室(力学实验套件、电磁学工具)、地理仪器(罗盘、气象站)、天文设备(望远镜、星图)。

- **技术工具**:计算机软件(模拟软件如Stellarium)、数据采集设备(如传感器)。

### 5.3 支持资源

- **数字平台**:学习管理系统(如Moodle)、虚拟实验室。

- **安全设施**:实验室安全协议、户外活动防护装备。

## 6. 实施建议

- 实施建议针对课程落地,强调可操作性和适应性。

### 6.1 课时安排

- **总课时**:建议每周4-5课时(总约144-180课时/年)。

- **模块分配**:模块1(地球系统)占30%、模块2(宇宙探索)占30%、模块3(物理应用)占20%、模块4(整合主题)占20%。

- **灵活调整**:根据学生进度,可压缩或扩展模块(如增加天文观测实践)。

### 6.2 教师培训

- **专业发展**:组织跨学科工作坊(如地理-物理整合教学法)、邀请专家讲座。

- **协作机制**:地理、天文、物理教师团队协作备课,共享资源。

### 6.3 学生支持

- **差异化教学**:针对不同水平学生,提供分层任务(如基础计算题 vs. 高级建模)。

- **课外活动**:天文俱乐部、地理考察旅行、物理竞赛。

- **评估反馈**:定期学生反馈会议,调整教学策略。

- 此框架确保完整性:覆盖课程设计全周期(目标→内容→方法→评估→资源→实施),准确性基于标准课程要素。每个子内容可进一步细化(如实验步骤),但本拆解已提供核心细节以便记忆。建议学校根据本地需求定制(如增加本地地理案例)。

复制内容

下载markdown文件

在线编辑