- 《俱舍论》是由玄奘大师翻译的佛教经典之一,属于大乘佛教的理论体系,内容涵盖了佛教的心理学、哲学及修行方法等方面。它对五蕴、十二因缘、三界等教义有深入阐述,是研究佛教教义的重要经典之一。我们可以将《俱舍论》拆解成以下几个核心模块,并详细描述各个部分的内容。

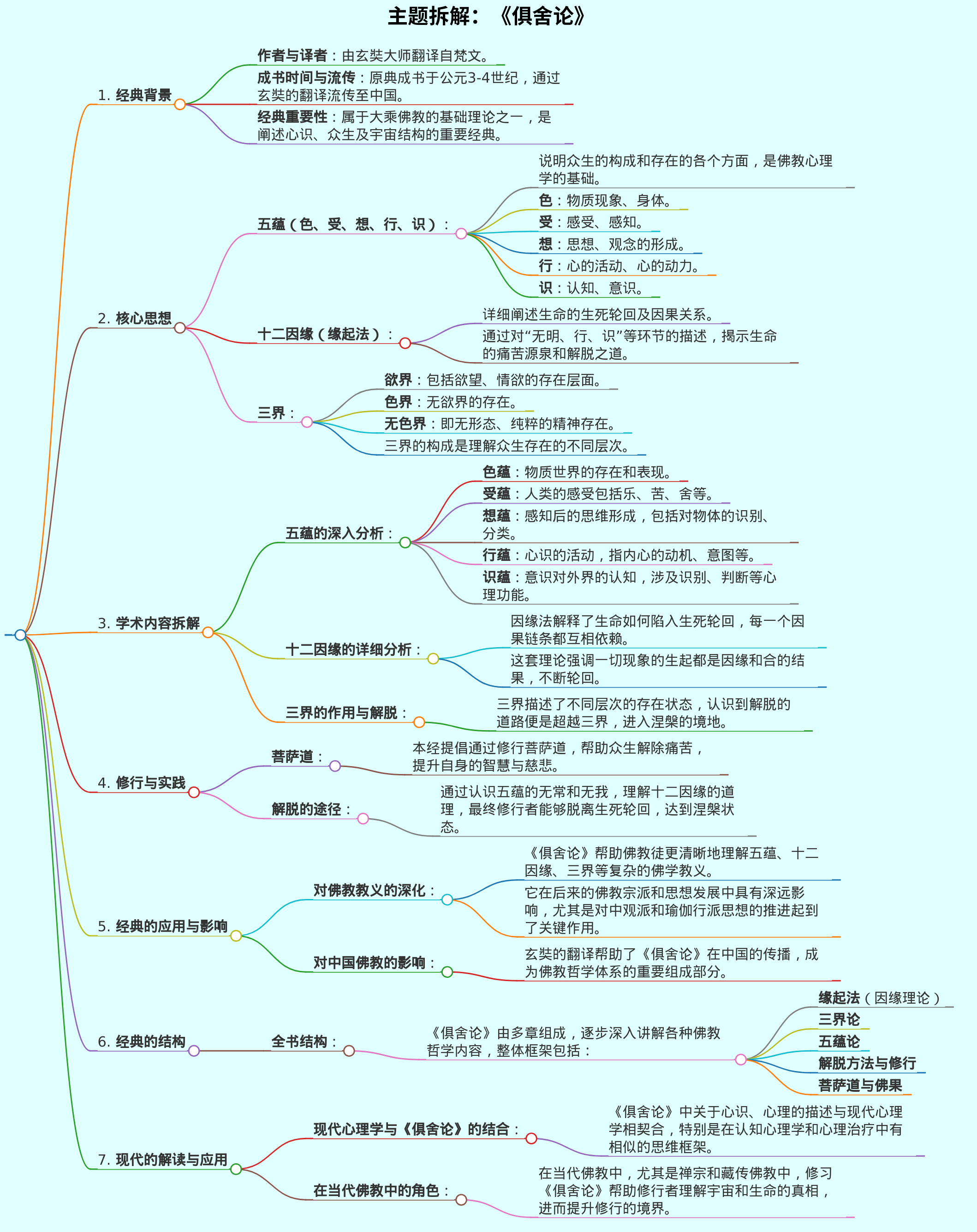

## 主题拆解:《俱舍论》

### 1. **经典背景**

- **作者与译者**:由玄奘大师翻译自梵文。

- **成书时间与流传**:原典成书于公元3-4世纪,通过玄奘的翻译流传至中国。

- **经典重要性**:属于大乘佛教的基础理论之一,是阐述心识、众生及宇宙结构的重要经典。

### 2. **核心思想**

- **五蕴(色、受、想、行、识)**:

- 说明众生的构成和存在的各个方面,是佛教心理学的基础。

- **色**:物质现象、身体。

- **受**:感受、感知。

- **想**:思想、观念的形成。

- **行**:心的活动、心的动力。

- **识**:认知、意识。

- **十二因缘(缘起法)**:

- 详细阐述生命的生死轮回及因果关系。

- 通过对“无明、行、识”等环节的描述,揭示生命的痛苦源泉和解脱之道。

- **三界**:

- **欲界**:包括欲望、情欲的存在层面。

- **色界**:无欲界的存在。

- **无色界**:即无形态、纯粹的精神存在。

- 三界的构成是理解众生存在的不同层次。

### 3. **学术内容拆解**

- **五蕴的深入分析**:

- **色蕴**:物质世界的存在和表现。

- **受蕴**:人类的感受包括乐、苦、舍等。

- **想蕴**:感知后的思维形成,包括对物体的识别、分类。

- **行蕴**:心识的活动,指内心的动机、意图等。

- **识蕴**:意识对外界的认知,涉及识别、判断等心理功能。

- **十二因缘的详细分析**:

- 因缘法解释了生命如何陷入生死轮回,每一个因果链条都互相依赖。

- 这套理论强调一切现象的生起都是因缘和合的结果,不断轮回。

- **三界的作用与解脱**:

- 三界描述了不同层次的存在状态,认识到解脱的道路便是超越三界,进入涅槃的境地。

### 4. **修行与实践**

- **菩萨道**:

- 本经提倡通过修行菩萨道,帮助众生解除痛苦,提升自身的智慧与慈悲。

- **解脱的途径**:

- 通过认识五蕴的无常和无我,理解十二因缘的道理,最终修行者能够脱离生死轮回,达到涅槃状态。

### 5. **经典的应用与影响**

- **对佛教教义的深化**:

- 《俱舍论》帮助佛教徒更清晰地理解五蕴、十二因缘、三界等复杂的佛学教义。

- 它在后来的佛教宗派和思想发展中具有深远影响,尤其是对中观派和瑜伽行派思想的推进起到了关键作用。

- **对中国佛教的影响**:

- 玄奘的翻译帮助了《俱舍论》在中国的传播,成为佛教哲学体系的重要组成部分。

### 6. **经典的结构**

- **全书结构**:

- 《俱舍论》由多章组成,逐步深入讲解各种佛教哲学内容,整体框架包括:

- **缘起法**(因缘理论)

- **三界论**

- **五蕴论**

- **解脱方法与修行**

- **菩萨道与佛果**

### 7. **现代的解读与应用**

- **现代心理学与《俱舍论》的结合**:

- 《俱舍论》中关于心识、心理的描述与现代心理学相契合,特别是在认知心理学和心理治疗中有相似的思维框架。

- **在当代佛教中的角色**:

- 在当代佛教中,尤其是禅宗和藏传佛教中,修习《俱舍论》帮助修行者理解宇宙和生命的真相,进而提升修行的境界。

---

通过这样的结构化拆解,我们能够更清晰地理解《俱舍论》的各个核心内容及其在佛教体系中的地位。这本经典不仅是佛教哲学的基石之一,也在历史上对中国和世界的佛教发展产生了深远的影响。

复制内容

下载markdown文件

在线编辑