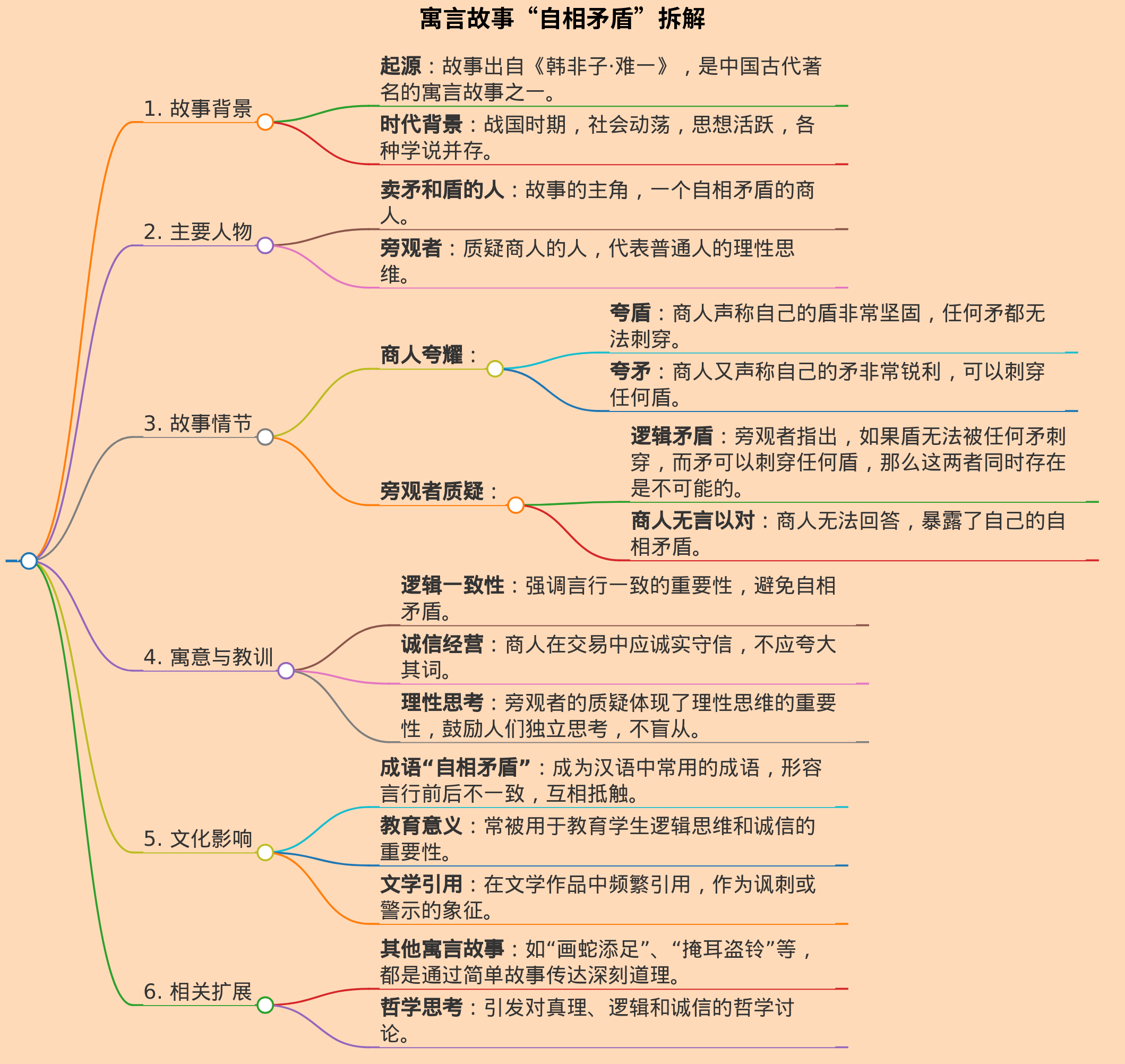

# 寓言故事“自相矛盾”拆解

## 1. 故事背景

- **起源**:故事出自《韩非子·难一》,是中国古代著名的寓言故事之一。

- **时代背景**:战国时期,社会动荡,思想活跃,各种学说并存。

## 2. 主要人物

- **卖矛和盾的人**:故事的主角,一个自相矛盾的商人。

- **旁观者**:质疑商人的人,代表普通人的理性思维。

## 3. 故事情节

- **商人夸耀**:

- **夸盾**:商人声称自己的盾非常坚固,任何矛都无法刺穿。

- **夸矛**:商人又声称自己的矛非常锐利,可以刺穿任何盾。

- **旁观者质疑**:

- **逻辑矛盾**:旁观者指出,如果盾无法被任何矛刺穿,而矛可以刺穿任何盾,那么这两者同时存在是不可能的。

- **商人无言以对**:商人无法回答,暴露了自己的自相矛盾。

## 4. 寓意与教训

- **逻辑一致性**:强调言行一致的重要性,避免自相矛盾。

- **诚信经营**:商人在交易中应诚实守信,不应夸大其词。

- **理性思考**:旁观者的质疑体现了理性思维的重要性,鼓励人们独立思考,不盲从。

## 5. 文化影响

- **成语“自相矛盾”**:成为汉语中常用的成语,形容言行前后不一致,互相抵触。

- **教育意义**:常被用于教育学生逻辑思维和诚信的重要性。

- **文学引用**:在文学作品中频繁引用,作为讽刺或警示的象征。

## 6. 相关扩展

- **其他寓言故事**:如“画蛇添足”、“掩耳盗铃”等,都是通过简单故事传达深刻道理。

- **哲学思考**:引发对真理、逻辑和诚信的哲学讨论。

通过以上拆解,我们可以更清晰地理解“自相矛盾”这一寓言故事的内涵及其在文化中的重要地位。

复制内容

下载markdown文件

在线编辑