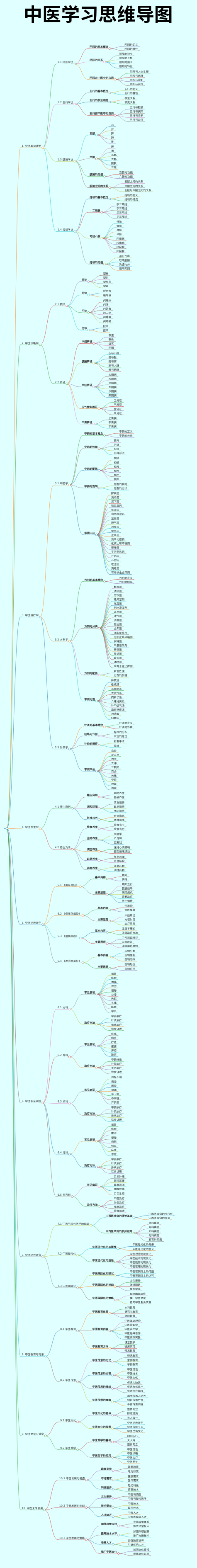

# 中医学习思维导图

## 1. 中医基础理论

### 1.1 阴阳学说

- **阴阳的基本概念**

- 阴阳的定义

- 阴阳的属性

- **阴阳的关系**

- 阴阳的对立

- 阴阳的互根

- 阴阳的消长

- 阴阳的转化

- **阴阳在中医中的应用**

- 阴阳与人体生理

- 阴阳与病理

- 阴阳与诊断

- 阴阳与治疗

### 1.2 五行学说

- **五行的基本概念**

- 五行的定义

- 五行的属性

- **五行的相生相克**

- 相生关系

- 相克关系

- **五行在中医中的应用**

- 五行与脏腑

- 五行与病因

- 五行与诊断

- 五行与治疗

### 1.3 脏腑学说

- **五脏**

- 心

- 肝

- 脾

- 肺

- 肾

- **六腑**

- 胆

- 胃

- 小肠

- 大肠

- 膀胱

- 三焦

- **脏腑的功能**

- 五脏的功能

- 六腑的功能

- **脏腑之间的关系**

- 五脏之间的关系

- 六腑之间的关系

- 五脏与六腑之间的关系

### 1.4 经络学说

- **经络的基本概念**

- 经络的定义

- 经络的组成

- **十二经脉**

- 手三阴经

- 手三阳经

- 足三阴经

- 足三阳经

- **奇经八脉**

- 任脉

- 督脉

- 冲脉

- 带脉

- 阴维脉

- 阳维脉

- 阴跷脉

- 阳跷脉

- **经络的功能**

- 运行气血

- 联络脏腑

- 沟通内外

- 调节阴阳

## 2. 中医诊断学

### 2.1 四诊

- **望诊**

- 望神

- 望色

- 望形态

- 望舌

- **闻诊**

- 听声音

- 嗅气味

- **问诊**

- 问寒热

- 问汗

- 问饮食

- 问二便

- 问睡眠

- 问疼痛

- **切诊**

- 脉诊

- 按诊

### 2.2 辨证

- **八纲辨证**

- 表里

- 寒热

- 虚实

- 阴阳

- **脏腑辨证**

- 心与小肠

- 肝与胆

- 脾与胃

- 肺与大肠

- 肾与膀胱

- **六经辨证**

- 太阳病

- 阳明病

- 少阳病

- 太阴病

- 少阴病

- 厥阴病

- **卫气营血辨证**

- 卫分证

- 气分证

- 营分证

- 血分证

- **三焦辨证**

- 上焦病

- 中焦病

- 下焦病

## 3. 中医治疗学

### 3.1 中药学

- **中药的基本概念**

- 中药的定义

- 中药的分类

- **中药的性能**

- 四气

- 五味

- 归经

- 升降浮沉

- **中药的配伍**

- 相须

- 相使

- 相畏

- 相杀

- 相恶

- 相反

- **中药的炮制**

- 炮制的目的

- 炮制的方法

- **常用中药**

- 解表药

- 清热药

- 泻下药

- 祛风湿药

- 化湿药

- 利水渗湿药

- 温里药

- 理气药

- 消食药

- 驱虫药

- 止血药

- 活血化瘀药

- 化痰止咳平喘药

- 安神药

- 平肝息风药

- 开窍药

- 补虚药

- 收涩药

- 涌吐药

- 攻毒杀虫止痒药

### 3.2 方剂学

- **方剂的基本概念**

- 方剂的定义

- 方剂的组成

- **方剂的分类**

- 解表剂

- 清热剂

- 泻下剂

- 祛风湿剂

- 化湿剂

- 利水渗湿剂

- 温里剂

- 理气剂

- 消食剂

- 驱虫剂

- 止血剂

- 活血化瘀剂

- 化痰止咳平喘剂

- 安神剂

- 平肝息风剂

- 开窍剂

- 补益剂

- 收涩剂

- 涌吐剂

- 攻毒杀虫止痒剂

- **方剂的配伍**

- 君臣佐使

- 方剂的加减

- **常用方剂**

- 麻黄汤

- 桂枝汤

- 小柴胡汤

- 大承气汤

- 四君子汤

- 六味地黄丸

- 补中益气汤

- 血府逐瘀汤

- 逍遥散

- 归脾汤

### 3.3 针灸学

- **针灸的基本概念**

- 针灸的定义

- 针灸的作用

- **经络与穴位**

- 经络的分布

- 穴位的定位

- **针灸的操作**

- 针刺手法

- 灸法

- **常用穴位**

- 合谷

- 足三里

- 内关

- 太冲

- 三阴交

- 百会

- 关元

- 中脘

- 神阙

- 涌泉

## 4. 中医养生学

### 4.1 养生原则

- **顺应自然**

- 四时养生

- 昼夜养生

- **调和阴阳**

- 饮食调养

- 起居调养

- 情志调养

- **形神共养**

- 形体锻炼

- 精神调摄

### 4.2 养生方法

- **饮食养生**

- 饮食有节

- 饮食有方

- **运动养生**

- 太极拳

- 八段锦

- 五禽戏

- **情志养生**

- 保持心情舒畅

- 避免情绪波动

- **起居养生**

- 作息规律

- 劳逸结合

- **药物养生**

- 补益药物

- 调理药物

## 5. 中医经典著作

### 5.1 《黄帝内经》

- **基本内容**

- 素问

- 灵枢

- **主要思想**

- 阴阳五行

- 脏腑经络

- 病因病机

- 诊断治疗

- 养生保健

### 5.2 《伤寒杂病论》

- **基本内容**

- 伤寒论

- 金匮要略

- **主要思想**

- 六经辨证

- 方证对应

- 治疗原则

### 5.3 《温病条辨》

- **基本内容**

- 温病学理论

- 温病治疗方法

- **主要思想**

- 卫气营血辨证

- 三焦辨证

- 温病治疗原则

### 5.4 《神农本草经》

- **基本内容**

- 药物分类

- 药物性能

- 药物功效

- **主要思想**

- 药物配伍

- 药物应用

## 6. 中医临床实践

### 6.1 内科

- **常见病证**

- 感冒

- 咳嗽

- 胃痛

- 泄泻

- 便秘

- 心悸

- 失眠

- 头痛

- 眩晕

- 中风

- **治疗方法**

- 中药治疗

- 针灸治疗

- 推拿治疗

- 饮食调理

### 6.2 外科

- **常见病证**

- 疮疡

- 痈疽

- 疔疮

- 瘰疬

- 痔疮

- 脱疽

- **治疗方法**

- 中药外敷

- 针灸治疗

- 手术治疗

- 饮食调理

### 6.3 妇科

- **常见病证**

- 月经不调

- 痛经

- 闭经

- 崩漏

- 带下病

- 不孕症

- 产后病

- **治疗方法**

- 中药治疗

- 针灸治疗

- 推拿治疗

- 饮食调理

### 6.4 儿科

- **常见病证**

- 感冒

- 咳嗽

- 腹泻

- 便秘

- 疳积

- 惊风

- 麻疹

- 水痘

- **治疗方法**

- 中药治疗

- 针灸治疗

- 推拿治疗

- 饮食调理

### 6.5 五官科

- **常见病证**

- 目赤肿痛

- 耳鸣耳聋

- 鼻塞流涕

- 咽喉肿痛

- 口舌生疮

- **治疗方法**

- 中药治疗

- 针灸治疗

- 推拿治疗

- 饮食调理

## 7. 中医现代研究

### 7.1 中医与现代医学的结合

- **中西医结合的理论基础**

- 中西医结合的可行性

- 中西医结合的优势

- **中西医结合的临床应用**

- 内科疾病

- 外科疾病

- 妇科疾病

- 儿科疾病

- 五官科疾病

### 7.2 中医现代化

- **中医现代化的必要性**

- 中医现代化的背景

- 中医现代化的意义

- **中医现代化的途径**

- 中医理论的现代化

- 中医技术的现代化

- 中医教育的现代化

- 中医管理的现代化

### 7.3 中医国际化

- **中医国际化的现状**

- 中医在国际上的传播

- 中医在国际上的认可

- **中医国际化的挑战**

- 文化差异

- 法律障碍

- 技术壁垒

- **中医国际化的策略**

- 加强国际合作

- 推广中医文化

- 提高中医服务质量

## 8. 中医教育与传承

### 8.1 中医教育

- **中医教育体系**

- 本科教育

- 研究生教育

- 继续教育

- **中医教育内容**

- 中医基础理论

- 中医诊断学

- 中医治疗学

- 中医经典著作

- 中医临床实践

- **中医教育方法**

- 课堂教学

- 临床实习

- 师承教育

### 8.2 中医传承

- **中医传承的方式**

- 师承教育

- 家传教育

- 学校教育

- **中医传承的内容**

- 中医理论

- 中医技术

- 中医文化

- **中医传承的挑战**

- 传承人缺乏

- 传承方式单一

- 传承内容局限

- **中医传承的策略**

- 加强传承人培养

- 创新传承方式

- 丰富传承内容

## 9. 中医文化与哲学

### 9.1 中医文化

- **中医文化的特点**

- 整体观念

- 辨证论治

- 天人合一

- **中医文化的传承**

- 中医经典著作

- 中医传统节日

- 中医民俗文化

### 9.2 中医哲学

- **中医哲学的基础**

- 阴阳五行

- 天人合一

- 整体观念

- **中医哲学的应用**

- 中医理论

- 中医诊断

- 中医治疗

- 中医养生

## 10. 中医未来发展

### 10.1 中医发展的机遇

- **政策支持**

- 国家政策

- 地方政策

- **市场需求**

- 健康需求

- 医疗需求

- **科技进步**

- 现代科技

- 信息技术

### 10.2 中医发展的挑战

- **文化差异**

- 中医与西医

- 中医与现代医学

- **技术壁垒**

- 中医技术

- 现代技术

- **人才缺乏**

- 中医人才

- 中西医结合人才

### 10.3 中医发展的策略

- **加强政策支持**

- 完善政策体系

- 加大资金投入

- **提高技术水平**

- 加强科研创新

- 推广先进技术

- **培养人才**

- 加强教育培养

- 引进优秀人才

- **推广中医文化**

- 加强文化传播

- 提高文化认同

---

以上是中医学习思维导图的详细拆解,涵盖了中医基础理论、诊断学、治疗学、养生学、经典著作、临床实践、现代研究、教育与传承、文化与哲学以及未来发展等多个方面。通过这种系统化的学习,可以更好地理解和掌握中医的精髓。

复制内容

下载markdown文件

在线编辑