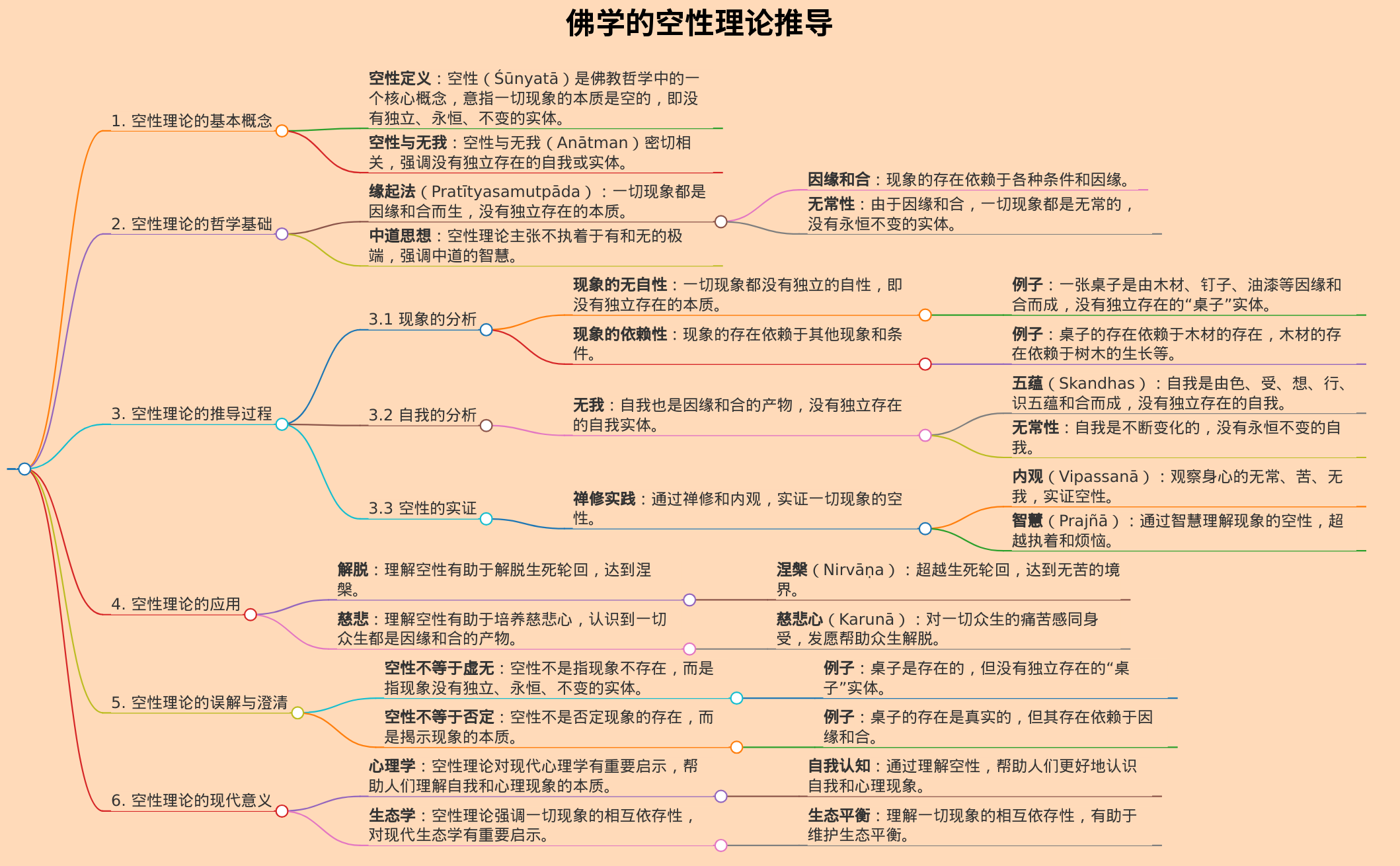

# 佛学的空性理论推导

## 1. 空性理论的基本概念

- **空性定义**:空性(Śūnyatā)是佛教哲学中的一个核心概念,意指一切现象的本质是空的,即没有独立、永恒、不变的实体。

- **空性与无我**:空性与无我(Anātman)密切相关,强调没有独立存在的自我或实体。

## 2. 空性理论的哲学基础

- **缘起法**(Pratītyasamutpāda):一切现象都是因缘和合而生,没有独立存在的本质。

- **因缘和合**:现象的存在依赖于各种条件和因缘。

- **无常性**:由于因缘和合,一切现象都是无常的,没有永恒不变的实体。

- **中道思想**:空性理论主张不执着于有和无的极端,强调中道的智慧。

## 3. 空性理论的推导过程

### 3.1 现象的分析

- **现象的无自性**:一切现象都没有独立的自性,即没有独立存在的本质。

- **例子**:一张桌子是由木材、钉子、油漆等因缘和合而成,没有独立存在的“桌子”实体。

- **现象的依赖性**:现象的存在依赖于其他现象和条件。

- **例子**:桌子的存在依赖于木材的存在,木材的存在依赖于树木的生长等。

### 3.2 自我的分析

- **无我**:自我也是因缘和合的产物,没有独立存在的自我实体。

- **五蕴**(Skandhas):自我是由色、受、想、行、识五蕴和合而成,没有独立存在的自我。

- **无常性**:自我是不断变化的,没有永恒不变的自我。

### 3.3 空性的实证

- **禅修实践**:通过禅修和内观,实证一切现象的空性。

- **内观**(Vipassanā):观察身心的无常、苦、无我,实证空性。

- **智慧**(Prajñā):通过智慧理解现象的空性,超越执着和烦恼。

## 4. 空性理论的应用

- **解脱**:理解空性有助于解脱生死轮回,达到涅槃。

- **涅槃**(Nirvāṇa):超越生死轮回,达到无苦的境界。

- **慈悲**:理解空性有助于培养慈悲心,认识到一切众生都是因缘和合的产物。

- **慈悲心**(Karunā):对一切众生的痛苦感同身受,发愿帮助众生解脱。

## 5. 空性理论的误解与澄清

- **空性不等于虚无**:空性不是指现象不存在,而是指现象没有独立、永恒、不变的实体。

- **例子**:桌子是存在的,但没有独立存在的“桌子”实体。

- **空性不等于否定**:空性不是否定现象的存在,而是揭示现象的本质。

- **例子**:桌子的存在是真实的,但其存在依赖于因缘和合。

## 6. 空性理论的现代意义

- **心理学**:空性理论对现代心理学有重要启示,帮助人们理解自我和心理现象的本质。

- **自我认知**:通过理解空性,帮助人们更好地认识自我和心理现象。

- **生态学**:空性理论强调一切现象的相互依存性,对现代生态学有重要启示。

- **生态平衡**:理解一切现象的相互依存性,有助于维护生态平衡。

通过以上推导,我们可以更深入地理解佛学的空性理论,认识到一切现象的本质是空的,没有独立、永恒、不变的实体。这一理论不仅有助于解脱生死轮回,还对现代心理学和生态学有重要启示。

复制内容

下载markdown文件

在线编辑